La doble vida del paraguas

Fetiches ordinarios

Colgado de cabeza en el desván en la temporada de secas, agazapado entre las gabardinas a la espera de desplegar sus alas negras, el paraguas es el murciélago de los utensilios.

El departamento de objetos perdidos luce como un pabellón de quirópteros lisiados. En el metro de Nueva York es la pertenencia que más olvidan los usuarios. Cada tarde se recogen decenas y decenas abandonados en los andenes y vagones, que van a parar a ese asilo sin esperanza, a esa jaula tétrica de orfandad y polvo. Allí, en medio de una colonia de murciélagos confundidos y lánguidos, se alcanza a distinguir el plumaje estridente de un pajarraco, los lunares de una mariposa desflorada, la momia de un pterodáctilo de otro siglo, prueba de que el paraguas es fruto de la evolución convergente.

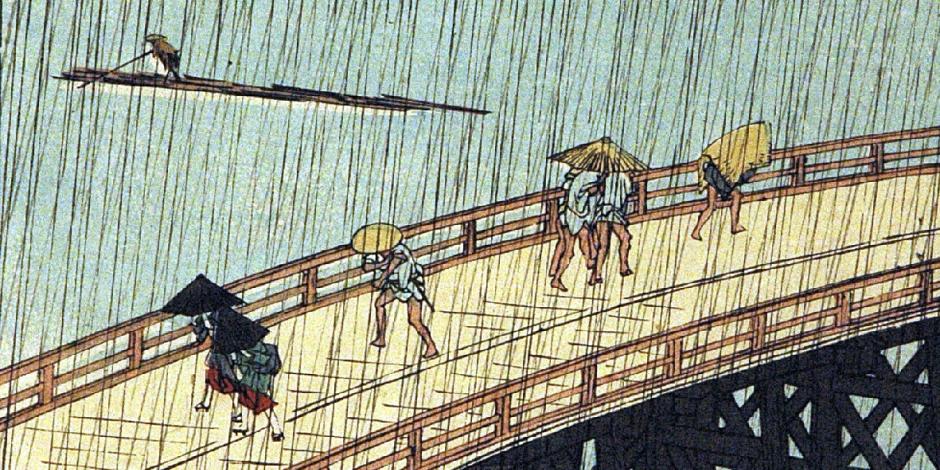

SI LAS TARDES LLUVIOSAS deparan, de vez en cuando, el espectáculo de un paraguas que vuela por los aires, majestuoso e inexplicable como una semilla gigantesca, quizá se deba a que, tras meses de encierro y oscuridad, no ha resistido la tentación de emprender el vuelo. Animal doméstico al fin y al cabo, pariente del bastón y del sombrero, el paraguas no sabe aterrizar, de modo que no tardará en desvencijarse y hacerse añicos contra el suelo. Con el esqueleto de fuera, semejante a un miriñaque obsceno, será llevado calle abajo por el viento, y en su ferocidad huraña de animal herido recordará al albatros del poema de Baudelaire, rey de los cielos y el azul obligado a arrastrarse torpe y lastimero por la cubierta de los barcos.

El diseñador danés Per Mollerup acuñó el término “colapsable” para referirse a la cualidad de un objeto de plegarse y desplegarse con el fin de ahorrar espacio. Bajo esa categoría relacionó instrumentos tan distintos entre sí como el telescopio y los anteojos, el libro y las persianas. La capacidad de compactarse o contraerse, de reducirse o encogerse, más que una disminución del volumen del objeto, es una forma de redistribuir su forma para fines prácticos, que no sólo prepara una transformación asombrosa, sino que facilita la portabilidad, razón de ser de la navaja suiza y la tienda de campaña, de la carriola y el abanico. Es significativo que Mollerup haya elegido precisamente un paraguas para la portada de su libro.

Si muchas flores se abren de día para favorecer la polinización y se cierran de noche para conservar la humedad, no hay que olvidar que el cortejo y el pavoneo animal se basan en ese mismo principio, y que buena parte de la actividad sexual depende de la erección, del tránsito cavernoso que lleva del pene al falo y viceversa (o de la mentula al fascinus, según la terminología en la antigua Roma). El género masculino parece obsesionado con lograr y mantener la erección, pero cualquiera que haya padecido priapismo sabe de la importancia no menos capital de la detumescencia.

Quizá debido a su naturaleza dual, a que cambia de estado y se despliega como si estuviera vivo, el paraguas es un visitante frecuente de los poemas y las greguerías. De una posición retraída y pasiva salta, tras pulsar un botón, a otra activa y se diría más plena, no sin causar algún sobresalto. Ramón Gómez de la Serna, grafómano y prestidigitador de las palabras, trapecista incansable del ingenio, decía que “Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia”. Además de sus muchas imágenes acerca de esos objetos retráctiles, escribió también disparates, gollerías y trampantojos inspirados en ellos, como aquel en que observa que “el paraguas es la única bandera del hombre solitario, una bandera de luto, pero bandera al fin”. Me temo que ya se lee muy poco al inabarcable Ramón, pero si una greguería es como un paraguas al momento de abrirse, un trampantojo, en su acepción literaria, es como un hongo para lanzarse al vacío.

Ramón Gómez de la Serna, trapecista incansable del ingenio, decía que Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia

SUEÑAN QUE VUELAN y se convierten en paracaídas. Aventuras como las de Mary Poppins alientan sus fantasías, que con suerte alcanzan las alturas de Altazor, pero en el fondo ellos saben que es como si un pollo de granja soñara con convertirse en halcón. Sus membranas plásticas son frágiles y poco propicias para el vuelo, y quizás a causa de ese trauma se comportan de forma tan arisca cuando más los necesitamos. Los más recalcitrantes se despatarran en el momento menos oportuno, mostrando su esqueleto de varillas y adoptando la forma de una copa, como si además de guarecernos de la lluvia quisiéramos hacer acopio de agua. Tantas veces se rompen y descoyuntan en nuestras manos que la célebre frase del conde de Lautréamont —“bello como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre la mesa de disecciones”— bien podría ser un mero atisbo del taller de reparaciones, antes que una anticipación surrealista.

Descendiente directo de la sombrilla y sobrino del parasol, el paraguas fue inventado en la lluviosa Albión apenas a mediados del siglo XVIII por Jonas Hanway. Ya en tiempos de la Roma imperial el umbraculum o “pequeña sombra” se consideraba una exquisitez del Oriente, originaria de Persia o de China, y tal vez por ello suponemos que el paraguas es igualmente milenario. Sé que una calle de Londres fue bautizada en honor de Hanway, aunque nadie asocie el paraguas con el filántropo y viajero ni siquiera para maldecirlo cuando se nos destartala en pleno chubasco, quizá porque se considera que su único mérito fue salir con su vieja sombrilla un día de lluvia.

En contraste con la sofisticación de los paraguas, el paragüero, ese cilindro en el que deberíamos dejarlos escurrir tras el vendaval al lado del bastón, es seguramente el invento más chapucero de la historia de la humanidad. Bote de basura con ínfulas, florero desmesurado para arreglos decapitados, todos entendemos que es una trampa para que el anfitrión se abastezca de nuevos modelos, así que preferimos llevar el paraguas con nosotros y olvidarlo libremente en algún rincón.

Criaturas duales, infelices por su cautiverio, la otra cara de la ansiedad de los paraguas está en la insistencia con que exigen que los saquemos a la calle. Inestables como los meteorólogos y chantajistas como las mascotas, se valen del pretexto de un día nublado para que los llevemos de paseo. Se diría que saben de antemano que no caerá ni una gota, pero se las arreglan para convencernos a punta de refranes y falacias sobre el hombre precavido. En medio de la tormenta, sin embargo, después de que el horizonte de una mañana soleada nos jugara una mala pasada, el paraguas casi nunca está a la mano, y si más tarde se nos ocurre recriminarles algo, ellos, impenetrables y enrollados en sus alas secas, se limitarán a repetir sus refranes odiosos. ¡Y luego se extrañan de que los abandonamos a su suerte!

-

Resultados del Tris de hoy 23 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores

-

¿Qué pasó con Elizabeth Parker en la vida real? Así fue su trágico final

-

'Mira entre X y B en tu teclado': ¿Qué significa este trend de redes sociales?

-

Certificado de secundaria SEP: así puedes descargarlo en PDF paso a paso

-

OnlyFans: Revelan sitios web en los que filtran todo el contenido íntimo GRATIS