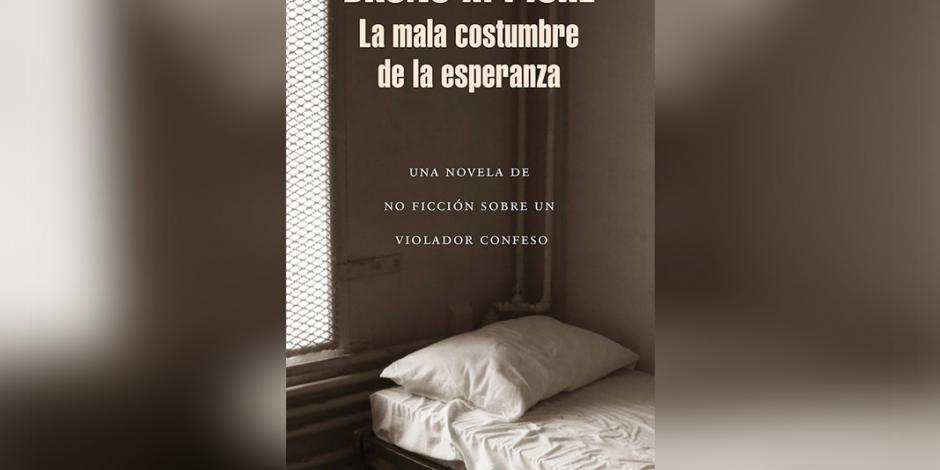

La mala costumbre de la esperanza

El día veintiuno de mayo de 1972, Edward Guerrero se declaró culpable de tres delitos de violación sexual. Los cargos originales que se le imputaban ante la Corte de Circuito del Condado de Saginaw, estado de Michigan, incluían asimismo la comisión de otros crímenes: tres cargos por robo a mano armada y tres cargos más por secuestro en incidentes ocurridos el 20, el 21 y el 30 de octubre de 1971. En una de esas intrincadas —y en apariencia caprichosas— negociaciones entre la fiscalía y la defensa, los cargos adicionales, robo a mano armada y secuestro, fueron retirados al declararse culpable de los tres delitos de violación y recibir a cambio tres sentencias de cadena perpetua con derecho a indulto, Life with Parole en la jerga legal estadunidense.

Guerrero fue arrestado y puesto bajo custodia temporal en la prisión del condado veintidós días después de haber cumplido diecisiete años, edad suficiente en Michigan para recibir el trato judicial y la condena correspondiente a la de un adulto. Con él fueron arrestados Martin Vargas, también de diecisiete años de edad, y tres muchachos considerados como menores infractores, es decir menores de diecisiete y por lo tanto no sujetos al proceso judicial propio de un mayor de edad: Jose Garcia, Felisiano Chacon Jr. y Rudolfo Martinez.

Con excepción del primer incidente de secuestro y violación, en el cual Edward Guerrero actuó solo, en cada uno de los delitos restantes participaron, con variantes en los actos delictivos cometidos, Garcia, Chacon Jr. y Martinez.

En cartas dirigidas a autoridades varias, incluyendo una al presidente Barack Obama, Edward Guerrero no niega en ningún momento la “vileza” y el “daño infligido” a sus víctimas.

Desde mi primera entrevista con él a finales del otoño en Lakeland, la cárcel del poblado de Coldwater en la que se halla preso desde hace al menos cinco años, Guerrero ha asumido sin tapujos su responsabilidad en los crímenes que cometió hace casi medio siglo, cuarenta y cinco años para ser exactos. Las veces que me ha hablado de los hechos, me refiero a haber cometido no una, sino tres violaciones en un espacio de once días, Edward, un veterano del sistema correccional de Michigan sin nada que perder, invariablemente ha subrayado, levantando ambos brazos como si quisiera envolverme con la verdad, su verdad, que él no puede ni tiene otra opción que la de ser transparente. Es cierto que en nuestras conversaciones pocas veces ha abundado en los detalles de los crímenes por él cometidos; sin embargo en ningún momento, al menos así me lo ha parecido, Guerrero ha tratado de mitigar la gravedad que sus acciones ocasionaron. Me ha hablado sin tapujos de la suerte del brutal blitzkrieg de ácidos, speed, algo de mezcalina, al que se sometió y que le hicieron perder el juicio en esos once días de vorágine delictiva que, a diferencia de dos de sus compinches, él sigue pagando a la fecha.

* * *

La voz de gladiador, segura de sí, de trazo perspicuo, por así decirlo, resoluto, que le escuché varias veces por teléfono se corresponde pulgada por pulgada con la estatura de Willis X. Harris, presidente de la Asociación de Condenados a Cadena Perpetua de Michigan. En una de sus cartas, Edward Guerrero me había dado su referencia, instándome a hablar con él, cosa que hice en un par de ocasiones, básicamente para agendar una entrevista con él en un día y una hora mutuamente convenientes.

Conozco personas altas. Por ejemplo a los escritores Guillermo Fadanelli y Juan Villoro, quienes ven y recorren el mundo desde sus más de un metro con noventa centímetros. Pero nada, excepto cierta intuición a partir de la voz profunda de barítono, me preparó para conocer a un gigante humano aquel sábado cruzado de violentas ráfagas de viento, anunciando el tipo de nevada que le abona su pésima fama a Motor City, Detroit.

Ya he dicho que había percibido en Willis Harris un cierto tono decidido y resuelto en su voz. Con tono marcial me dijo que le hablara por teléfono cuando estuviera a las puertas de su domicilio, ubicado —boberías urbanas— en la calle Willis, número 665, Suite B1 para más señas.

Entendí el por qué.

El tablero de timbres eléctricos del edificio donde reside Willis Harris está completamente destrozado, como desfigurado por los rayonazos de cuchillos juveniles, ocio de pandillas.

Hacía un frío de la chingada, y mi anfitrión tardaba en llegar.

En cuanto Harris Willis abrió la puerta y pude mirarlo en toda su altura, de los pies a la cabeza, también entendí el por qué.

El coloso en cuestión, afroamericano como la mayor parte de los residentes de Detroit, sostenía su alucinante inmensidad en un bastoncito de aluminio que, como por arte de magia, aguantaba firme, no se quebraba.

Mi gigante anfitrión me saludó con una sonrisa y me invitó a pasar. Caminé detrás de él por estrechos pasillos, hasta alcanzar una escalera por la cual, haciendo un esfuerzo literalmente sobrehumano dadas sus ya referidas dimensiones, Harris Willis descendió hacia el sótano del edificio mientras bromeaba y farfullaba algo acerca del mal clima de Detroit.

La escalera, hecha de sólida y antigua madera, rechinaba en quejidos ahogados cada vez que Harris acomodaba rodilla y pierna en cada escalón, como tambaleándose.

Entramos a su departamento.

La Suite B1 consistía en un solo cuarto, alargado y estrechísimo, en un extremo había una televisión encendida en la que pasaban un juego de futbol americano colegial y en el otro lo que supuse sería el baño de aquel apretujado piso.

Aquel hombrón parecía apenas caber en semejante ratonera, mitad residencia de Harris Willis, mitad sede de la Asociación de Condenados a Cadena Perpetua de Michigan.

Sentada en un sillón a punto de desintegrarse, estaba la asistente de Harris, Shirley Bryant, quien se presentó como la esposa de un hombre condenado a cadena perpetua.

La generosidad de los extraños puede, en ocasiones, ser asombrosa, partir en dos la patética armadura detrás de la cual nos escondemos:

—Yo sólo le ayudo con cosas pequeñas, dijo Sherly Bryant, el General es quien se encarga de responder las cartas de presos, de visitar cárceles, dar conferencias, ir a escuelas y universidades.

Apenas iba a abrir la boca, la Teniente Bryant enunció la misión del General.

—Todo por la causa, señor Bruno: quien comete un delito debe cumplir su tiempo, pero nadie merece cadena perpetua. Eso es inhumano. C

-

¿Falleció Paty Cantú? Revelan la fecha de su 'funeral' | VIDEO

-

¿Cómo poner al Mapache Pedro del VIDEO viral en tu smartwatch?

-

Resultados del Tris de hoy 17 de abril del 2024. Ve aquí los números ganadores

-

¿Cómo y dónde descargar stickers del mapache Pedro?

-

BTS comparte un misterioso acertijo para ARMY ¿En qué consiste y cómo resolverlo para recibir el ticket?