La silla en el banquillo

Fetiches ordinarios

Quizá nunca antes en la historia habíamos pasado tanto tiempo sentados como en este annus horribilis. La silla ha dejado de ser un mueble y se ha convertido en una continuación del cuerpo, propensa a los gruñidos y a toda clase de quejumbres y, claro, a los entumecimientos. En mi caso, la compenetración ha llegado tan lejos que ya no sé si me dan calambres en las piernas o en uno de mis tobillos de madera.

AUNQUE LA IDEA MISMA de silla esté emparentada a la catedral, al sitio o lugar de un obispo, y la cátedra remita al privilegio de contar con un asiento, con una sede fija desde la cual ejercer el magisterio, estructuralmente no deja de ser un entramado de muletas para el trasero. Es como si la cadera, para seguir con la trenza etimológica (“catedral”, “cátedra” y “cadera” provienen del griego κατά, contra, hacia bajo, y ἕδρα, asiento), quisiera echar raíces y afincarse sin comprometer las piernas, siempre tan inquietas y amigas del desplazamiento. Todavía no se ha cumplido una hora de clase virtual y nos preguntamos si no se habrá congelado la imagen además del pensamiento; hace ya mucho que los pies empezaron a impacientarse, que las rodillas se mueven y tamborilean en señal de rebelión, de desacato a la tiranía de la silla, renuentes a esa concepción sedentaria de la escuela y de las juntas de trabajo, de los rituales colectivos alrededor del aprendizaje y los acuerdos. Cada vez que alguien relaciona el brincoteo de las piernas con nerviosismo o ansiedad, pienso con nostalgia en los viejos tiempos peripatéticos, cuando la enseñanza no estaba confinada a las (j)aulas y entrar a clase se entendía como una salida al aire libre, una suerte de excursión al campo.

En especial si cuenta con brazos y adopta la forma de butaca o poltrona, la silla se parece a un cuerpo sin cabeza, rígido y servicial, sobre el que tenemos derecho a desplomarnos. Mientras la cama invita a retozar, a la agitación subterránea del sueño, la silla, pilar de las labores intelectuales, símbolo de mando y de las decisiones con mayúsculas, sugiere horario de trabajo, abandono del cuerpo, compromiso con la inmovilidad. Siempre me han inquietado esos brazos que salen del respaldo para que apoyemos los nuestros, en forma de ofrecimiento, de abrazo equívoco pero tentador, en el que se insinúa la sombra de las tenazas; cualquiera juraría que nuestras extremidades son de gelatina y precisan de puntales, que la actividad mental requiere sostener nuestro peso con toda clase de bastones y andamios. El pensador de Rodin está, por supuesto, sentado y apoya la cabeza en los nudillos de forma retorcida, tal vez porque sus lucubraciones son ya una forma de contorsión; nosotros, más lánguidos e inconstantes, nos entregamos a la silla, a veces incluso nos desparramamos en ella, con la confianza de contar con un exoesqueleto —así sea de PVC.

Tal vez pronto habrá ataúdes en forma

de silla, para los cuerpos que regresan

por automatismo a rutinas de ángulos rectos

LA SILLA COMUNICA su pasividad y hace que la fábrica del cuerpo se pliegue a su dibujo y comulgue con su espíritu de fijeza. Las torres de sillas apilables son sólo una continuación de la premisa de un hombre que embona perfectamente con el trazo en forma de h de su asiento. El cuerpo convertido en silla es el de quien ha optado por quedarse en un lugar, atornillado, quizá porque se ha ganado un sitio. No en vano las plazas de los académicos se denominan sillas (a las que se aferran hasta que la muerte los separe) y los escaños en las cámaras, curules: un tipo de asiento plegable, en forma de x, reservado a los magistrados de la Roma imperial.

En el libro Entre el mueble y el inmueble (entre una roca y un lugar sólido), el artista visual y escritor de origen cheroqui Jimmie Durham da vueltas alrededor del perfil opresor de la silla. Apunta que antes de su invención no nos sentábamos, o no de esa manera contundente y casi definitiva como lo hacemos hoy. En la era del nomadismo, cuando los seres humanos se aceptaban animales migrantes, sentarse era una acción parecida a estar de pie, a apostarse o distender los músculos, una pausa o transición en contacto con el suelo, las rocas o los troncos de los árboles; todavía en muchas partes del globo la gente se sienta, por decirlo así, en el aire, sin ninguna base o soporte externo, en cuclillas. Más que a una necesidad corporal, la silla respondería a la urgencia de tener un sitio, de mantener una posición, de detentar un poder. Sede, sedimento y presidente son palabras que se remontan a la raíz indoeuropea “sed”, sobre la que se asienta literalmente el verbo latino sedere: sentarse.

Sin importar los problemas que genera en la columna vertebral, las afectaciones en el área pélvica y los trastornos de colon y riñones que ocasiona, el imperio de la silla se ha extendido a casi todos los ámbitos. ¿Qué son el retrete, el columpio o el automóvil sino derivaciones a veces monstruosas de la silla? ¿Cuánto tiempo pasamos sobre esos pedestales embozados que tarde o temprano confundimos con tronos? La gran ironía es que ahora debemos realizar toda clase de estiramientos y ejercicios para aguantar las sesiones interminables sobre la silla, nuestro potro de tortura cotidiano... Y si ya en el patíbulo se dispuso la comodidad de un asiento electrificado, tal vez muy pronto habrá ataúdes en forma de silla, indicados especialmente para los cuerpos que regresan por automatismo a rutinas de ángulos rectos. Desde el punto de vista de la ergonomía, la altura del escusado es más bien propicia para el estreñimiento; aunque podría rediseñarse en consonancia con la postura más natural e inspiradora de sostenerse en cuclillas, la silla se entroniza y no acepta cambios ni sucesores.

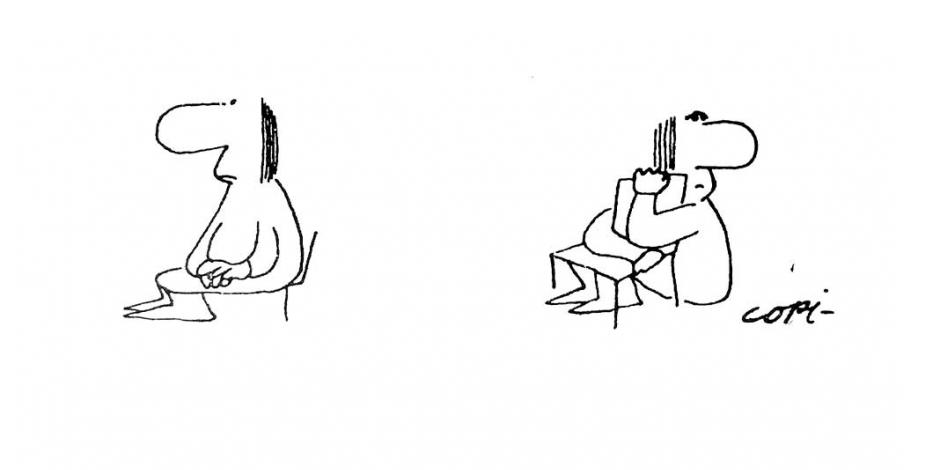

TANTO EN Los pollos no tienen sillas como en la serie de La mujer sentada, Copi, el irreverente escritor y dibujante de cómics argenfrancés, ha puesto sobre el escenario, justo al centro de la página, las múltiples valencias de la silla, las implicaciones de un sedentarismo a ultranza. A la narigona que no se mueve de su asiento ni para dormir se le pueden dar todas las interpretaciones imaginables; ya sea que represente a la burguesía, al poder o a la madre, lo que cada cartón pone en juego es la desigualdad, la jerarquía, el desequilibrio entre quien ha alcanzado una posición y quienes no tienen sitio ni lugar y no dejan de preguntarse por qué la silla se les niega.

No sé si todavía perdure ese juego que antes no podía faltar en las fiestas infantiles: el juego de las sillas. Una lección de vida, una carrera loca y cruel para familiarizarse con los mecanismos de la sociedad. Quizá hoy, con el trasero aplanado y las piernas en escuadra, ha llegado el momento de desempolvarlo y jugarlo al revés: pierde el que se queda sentado.