He empezado este texto pensando en todo lo que académicamente podría decirse de Dylan Thomas: las dificultades que los traductores encuentran al momento de trabajar su obra por la variedad de los ritmos métricos o la multiplicidad de significados que hay en sus metáforas y en sus símbolos. Hablar sobre el hecho de que sus primeros críticos lo consideraban un ebrio que hacía inteligible su delirio. Decir lo mucho que lo influyó la biblia, la letanía, el sermón, la visceralidad religiosa. Pero no quiero hablar de eso.

I

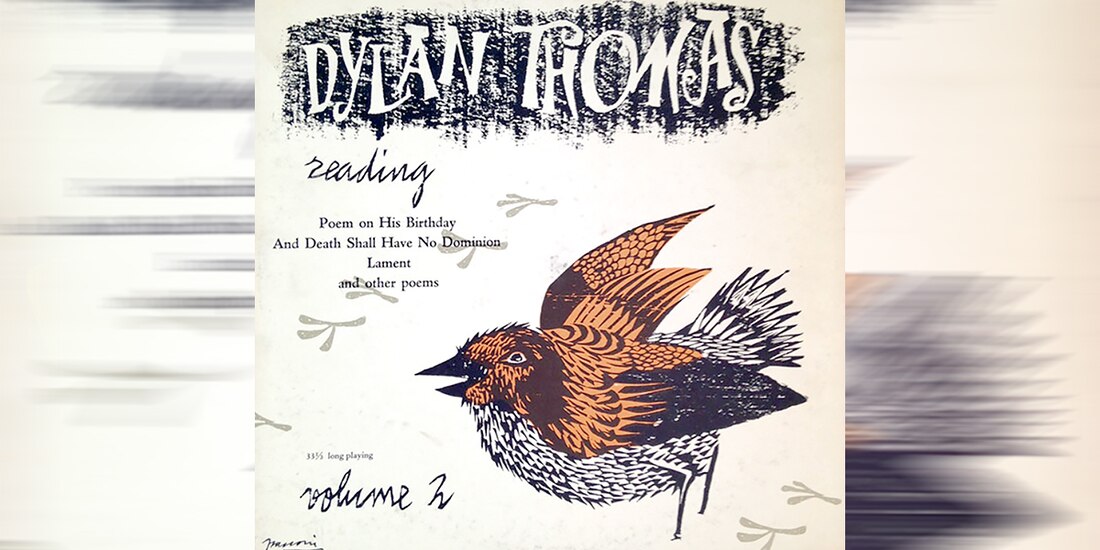

La verdad es que lo que más atesoro de Dylan Thomas fue que no lo conocí cuando lo leí, sino hasta la primera vez que lo escuché leer su propia poesía. Me deslumbró su intuición musical, envidié su oído. Invitaba a ser leído en voz alta. Hacerlo, primero en soledad, fue como escuchar una canción dolorosa en la adolescencia, regodearse en esa congoja y repetirla, repetirla en bucle, hasta el cansancio frente a la irritabilidad de una madre para quien aquello era francamente incomprensible.

Para mí, leer en voz alta había sido, salvo por el público cautivo (que termina por dormirse) o por los borrachos entusiastas de la poesía, una actividad casi siempre solitaria. Me daba un poco de vergüenza, antes, leer con arrebato los poemas de Dylan Thomas como una adolescente tardía o una loca solemne. Dejé de hacerlo, pero edité con su voz algunos audios. La puse sobre el ruido de las cosas, sobre el bullicio de un país extraño, la voz de un amante, las campanadas que anuncian la hora, la voz de Lhasa de Sela, las trompetas de la ver-sión de “Esclavo y amo", de Javier Solís, sobre un ladrerío de perros, sobre el sonido de vasijas de agua que se vacían. Collages sonoros, les llaman los que obedecen al síndrome de nombrar las cosas. No sé quién lo dijo o dónde lo leí: “Los hombres nombran para evitar su temor a la muerte”. Bueno, para mí, jugar con la voz de Dylan Thomas era también un pretexto perfecto para seguir pelando contra la muerte, para mitigar ese silencio que uno intenta apaciguar cuando habla consigo mismo. Para escuchar en bucle y de manera justificada: And death shall have no dominion, para ver si de ese modo, el verso se hacía cierto.

II

Pero no. Lo he meditado mejor. Lo que realmente atesoro, lo que más guardo de Dylan Thomas son las noches en las que mi amigo Bruno Darío y yo nos reuníamos en su azotea y nos recitábamos múltiples versiones de sus poemas en distintas traducciones, mientras nos emborrachábamos. Si yo no llevaba mezcal, él sacaba su ginebra barata.

Creo que hasta que lo conocí, nunca había tenido una amistad en la que aduláramos la poesía de las y los otros y les dedicáramos horas enteras de nuestro tiempo repasando meticulosamente lo que ellas y ellos habían sabido hacer tan bien. Mejor que nosotros, sin duda.

No es que al inicio Bruno me hubiera caído muy bien, la verdad es que durante varios años me pareció un personaje demasiado chocante, pensaba que su irreverencia era una máscara y que su devoción por la poesía era parte del disfraz. Me molestaba su excesiva cercanía, su confianza antinatural. Su falta de miedo a la muerte. Era, o más bien, se fue volviendo co-mo Dylan Thomas, un ebrio que hacía inteligible su delirio. Un muchacho, supe luego, que no es que no temiera morir, pero vivía en constante peligro de hacerlo, vivía al día y, cada instante, de manera muy intensa. Era capaz de acercarse a un desconocido y después contar que se había hecho amigo de un vagabundo, de una estrella de cine, de un millonario. Él no temía, como yo, a la proximidad. Y quizás de alguna manera algo en mi mente asoció por eso y para siempre a Bruno Darío con Dylan Thomas. Una manera apasionada, radicalmente viva, me doy cuenta ahora, de la que yo huía, porque las veces que yo la había ejecutado, siempre me ponía a mirar a los ojos a la muerte. Pero no hay otra manera de vivir, de amar, no, no hay otra manera, me digo, porque ahora miro mi vientre y en mi vientre hay alguien y, ¿qué opinas, Bruno-Dylan Thomas? No hay otra manera de enfrentar es-to si no es estando vehementemente viva, ¿cierto? No dejando que la muerte tenga dominio.

Llego a la conclusión de que es muy probable que los artistas que más queramos, si lo pensamos bien, estén asociados a personas que fueron importantes para nosotros: sólo así la admiración se vuelve afecto.

III

La luz irrumpe donde no brilla sol alguno y yo despierto exhausta de ese sueño sombrío. Una ráfaga de luz, como un incendio, se come toda la habitación minutos antes de que un ropero me caiga encima. Pero antes, al comienzo del sueño, estoy parada en una habitación habanera de muebles descascarados y cortinas raídas, la pintura es gris o se ha caído de los muros. Estoy buscando a Bruno aunque sé que ha muerto y, justo cuando esa certidumbre me atraviesa como una certeza venida de la realidad objetiva, los muebles empiezan a arrojarse sobre mí y grito su nombre. Antes de despertar alcanzo a escuchar que alguien se ríe. Y de alguna manera la pesadilla se vuelve una broma y sé que él está divertido de ser, por fin, omnisciente. Que él está detrás de todo esto.

Antes, bastante antes, antes de que pudiera quedarme dormida, un amigo llamó para decirme: se fue esta tarde, no, no ha sufrido, murió en su cama, tranquilo, rodeado de sus amigos. No estuviste aquí, sé que se habían distanciado, pero te dejó saludos.

IV

Cuando Bruno empezó a tener dislalia porque un tumor del tamaño de una manzana le apretaba el cerebro, empezó a escribir sus errores. Se burlaba de sí mismo. Escribía “robamos” en lugar de “borramos”, decía “concreto” en lugar de “secreto”. Ese tumor exacerbaba su performance cuando leía. Cansado y burlón de sus fallas de dicción, de su pierna inmóvil, me decía cerrando el puño: mi tumor es de este tamaño. No era una lectura incorrecta, no. Hold hard, these ancient minutes. Todo parecía hecho para ese momento. Under the skysigns they who have no arms / have cleanest hands... de este tamaño, me decía, y se ponía el puño en la frente.

V

La ambigüedad significativa en la obra de Dylan Thomas hace que cualquiera de sus poemas no se pueda contar como una unidad: lo múltiple que cabe dentro hace que, con cada lectura, su obra se renueve. Sus traductores, como dije, no atinan a elegir las palabras definitivas. ¿Cómo traducir las palabras de un acto litúrgico, ceremonial? ¿Cómo traducir la invocación, la elegía? Aunque los amantes se pierdan, el amor no: y ya la muerte no tendrá dominio. Por favor, Bruno, por favor, muertos del mundo: que la sentencia sea definitiva.

VI

Estoy sentada en una sala de espera. Veo llegar un rostro conocido, trato de ocultarme, pero no funciona. Él se sienta junto a mí. Trae un libro en la mano.

No sabía que te gustaba Dylan Thomas, Bruno, yo pensé que sólo leías a Bukowski.

Bruno me mira desde el otro lado de la mesa y se levanta, indignado. Las coincidencias me han reunido con mi némesis en el enorme aeropuerto de la Ciudad de México. Ambos iremos a La Habana en el mismo vuelo. Unos minutos más tarde, Bruno vuelve con una dona caliente del Krispy Kreme y me dice: es para ti. Aunque ahora no lo sepas, vas a extrañar estas cochinadas en Cuba. Voy un mes, él va una semana. Por primera vez, Bruno me hace reír. Me gustaba que fuera así: alguien a quien se le puede hablar francamente, molestarle incluso, y de quien siempre se podía esperar la respuesta más astuta o la más insólita.

Brindamos desde nuestros asientos distantes con un ron y cuando llegamos a La Habana hicimos mancuerna, tragando más ron pero en Tetra Pak y admirando la belleza raída de ese país que merece más, mucho más de lo que le han obligado a tener.

Aunque los amantes se pierdan, el amor no: y ya la muerte no tendrá dominio. Por favor, Bruno, por favor, muertos del mundo: que la sentencia sea definitiva

Todavía no se ha ubicado en la ciudad pero Bruno ya camina seguro de sí mismo hasta la Avenida de los Presidentes; en la misma banca donde los saludó años antes, se encuentra con sus amigos habaneros, que están sentados ahí como si nunca se movieran, esperando a Bruno, que a la menor provocación recitará poemas delirantes, suyos o de Dylan Thomas, con el don de no aburrir a nadie, empinando su ron en cajita de leche.

VII

Dylan Thomas se volvió para nosotros, como la música de The Durutti Column, un himno. Nos reuníamos en la azotea que Bruno llamaba su barquito, para escuchar durante horas la voz de Vini Reilly, luego pasábamos a leer a Dylan Thomas y, en la ebriedad, Bruno, Vini y Dylan eran el mismo. Entonces Bruno todavía no tenía la pierna dormida y el tumor no tenía el tamaño de una manzana. Sentíamos que la vida era toda para nosotros. Hablábamos de la verdadera columna Durutti, de guerrillas y milicias populares que defendían ideales anarquistas, que luchaban por la libertad con acciones imposibles. Hablábamos de los Situacionistas, nos mecíamos en la hamaca deseando ser valientes como un guerrillero perdido en la selva. Hablar de todo eso y leer nuestros poemas favoritos nos insuflaba de una devoción extraña hacia la vida y al mismo tiempo queríamos inmolarnos, por toda esa poesía, por la visión de un mundo donde la muerte no tuviera dominio, donde no existieran las fronteras y donde los niños crecieran con una infancia hecha sólo de retazos idílicos, como los pocos que atesorábamos nosotros: un caballo corriendo y sudando sobre un pastizal, una ciudad llena de albercas. Cuando terminaba la charla llevábamos un mundo nuevo en nuestros corazones.

Yo volvía a casa deseando que mi amigo no muriera nunca, para poder hacernos viejos brindando por las esperanzas renovadas que sostendríamos desde tiempos que para entonces serían inmemoriales, para poder seguir leyendo con el mismo fervor a Dylan Thomas.

VIII

Bruno me contó que cuando era adolescente vivía en Argentina. Me había dicho que a los 18 años le habían abierto la cabeza para sacarle un tumor que ocupaba un enorme lugar y que desde entonces le habían advertido que podía morir joven. Cuando me lo dijo no pensé que él pudiera vulnerarse frente a la muerte, así que no reparé en que mi amigo era mortal. Recuerdo entonces cuando caí en cuenta de que por eso Bruno era tan irreverente, que eso había sido lo que me había molestado de él en nuestros primeros encuentros: su arrojo. Como el arrojo de Dylan Thomas al decir que se había tomado 18 whiskies, me contaría Bruno.

Straight whiskies, una frase también de traducción ambivalente, que la novia de Thomas interpretó como: 18 whiskies, uno tras otro, sin refresco o hielo que apaciguara los tragos. Después, cuando el poeta empezó a desfallecer, ella no dudó de que se tratara de un problema etílico, así que llamó a su doctor, un médico conocido por atender celebridades, quien decidió recetarle morfina, una inyección tras otra, para apaciguar la resaca. Poco después, Dylan Thomas entraba en coma. Los médicos descubrían demasiado tarde una bronconeumonía agravada y un hermoso cerebro muerto por falta de oxígeno.

La novia se preguntaría, muy tarde también, si acaso esos 18 whiskies no habían sido mentira, una parte del delirio.

IX

Una particularidad que los críticos discuten en la obra de Dylan Thomas es la dualidad que se disputan Eros y Tánatos. La pulsión entre vida y muerte. La plenitud, la satisfacción y la culminación que se viven en el cuerpo. Cuando el cáncer de Bruno regresó, fue él quien se volvió todavía más salvaje. Y lo digo quizás como un halago, aunque entonces no lo haya entendido así: su irreverencia ya no tenía límites. Yo no podía entender cómo era capaz de beber de esa manera desmesurada sabiendo que su cerebro quedaba aún más apretado dentro de su cráneo.

Voy a ser madre, Bruno, no podría emborracharme contigo, pero me gustaría decirte que creo que por fin (¡por fin!) he entendido esa línea de Dylan Thomas

Todavía ahí quise seguirlo acompañando. Un día me propuso ayudarle con su muerte, una muerte digna. El inicio de ese cáncer duró meses. Pensábamos en la forma más amable de morir, una muerte dulce. Y se nos escapaba, entre lecturas repetidas, desquiciantes de And death shall have no dominion, que la eutanasia en este país se toma como asesinato. Y que, de ayudarlo, yo sería su asesina. Oía sus soluciones porque, en el fondo de mí, todavía no he aceptado que Bruno ha muerto, y en ese entonces tampoco aceptaba que Bruno moriría.

Pero todo cambió un día, poco antes de la operación que le daría unos meses más de vida, la noche que tomé un taxi hacia su casa y el chofer que conducía me dijo de la nada: Mire, yo conduzco desde hace más de dos decenas de años sin tener piernas. Señalaba el fondo oscuro en el que se debían esconder sus extremidades, supongo que de palo. Busqué, atónita, ese lugar en penumbra. ¿Adónde va? Me preguntó. A ver a mi amigo, le dije, tiene cáncer. Hasta ese día no había podido articular esa sentencia. El hombre volteó a verme. ¿Es joven su amigo? Sí, es joven, de mi edad. Hasta ese día no había asociado la juventud de Bruno con la mía y por tanto no había caído en cuenta de mi propia mortalidad.

Sentí que el taxi era una caja oscurísima de la que no podría salir nunca, abrí las ventanas, no entraba el aire, quise gritar pero no salió grito alguno. Antes de que me avasallara el pánico habíamos llegado. El taxista me dijo alguna palabra hermosa, algo que significó algún consuelo, y me dejó ahí, afuera del barco pirata de Bruno Darío, donde por fin pude llorar, donde lloré antes de que él abriera la puerta. De modo que así se termina, me pregunté. Así que entonces ya nunca podré leer junto a alguien a Dylan Thomas y junto a nadie volveré a sentir esa angustia y ese goce, y no envidiaré de nuevo a nadie que haya muerto ya, porque siempre, inevitablemente, cada vez que me acerque a esa sensación pensaré en Bruno y temeré a la muerte.

X

Bruno Darío, voy a ser madre. Voy a ser madre y me gustaría que la muerte no tuviera dominio. Me gustaría que celebraras conmigo este terror y esta alegría. Por eso prefiero dejarte ginebra en el altar, para que no me asustes, mezcal también. Mezcal del bueno, ginebra de la rica, al lado de esa foto que te tomé en La Habana, en la que estás parado en unas escaleras junto a una ventana destartalada que tiene un letrero que dice: si me abres, me rompo.

No sé si los muertos tienen memoria, pero en todo caso, ¿recuerdas si iba contigo el día que conseguí la traducción cubana de Dylan Thomas? Es la selección que él mismo hizo y a la que su amigo Vernon Watkins agregó el poema “Elegía”. Fue impreso en la calle O'Reilly, en La Habana, sí, como el apellido de Vini, Vini Reilly, nuestro ídolo musical. Estoy segura de que iba contigo cuando lo encontré. Seguro fue el día que nos quedamos afuera de la casa que rentabas, cuando olvidamos el ron adentro. Era el lugar donde habían asesinado a unos estudiantes, casi niños, hacía mucho tiempo.

La casa tenía su plaquita en la planta baja, para conmemorar a los mártires. Y esa noche, ¿recuerdas? Desesperado por el ron que estaba en la casa, tocaste como loco el timbre, aunque sabías que estaba vacía, pero bromeando me dijiste que querías saber si alguien te abriría. Así eras tú, te parecía posible cualquier cosa. Y curiosamente, terriblemente, el timbre se tocó solo el resto del tiempo que esperamos, estupefactos. Decidimos irnos y cuando llegamos al final del pasillo, el timbre dejó de sonar.

Nos espantaron en la casa de los mártires, Bruno, y yo voy a vivir con la angustia que da tener un recuerdo que ya no se comparte con nadie. ¿A quién le preguntaré ahora si fue real, Bruno? ¿A quién voy a preguntarle si era verdad que esa noche en que supe que morirías, un taxista sin piernas me llevó hasta tu casa? Voy a ser madre, Bruno, no podría emborracharme contigo, pero me gustaría decirte que creo que por fin (¡por fin!) he entendido esa línea de Dylan Thomas: The force that through the green fuse drives the flower. Creo que apenas ahora comprendo algo que tú entendiste primero en un proceso opuesto al de gestar, aunque quizás morir y engendrar sean parecidos. Tal vez morir es gestarse a uno mismo, de alguna manera, ¿no es cierto, Bruno? Y cuando me hablabas de esa mujer de tu poemario que en su tumba encontraba un reposo uterino, algo así me querías decir. Creo que estarías feliz y celoso si pudiera hablar contigo ahora. Me dirías: la fuerza que a través del tallo verde impulsa a la flor era esto, ¿lo ves ahora?