Si el surgimiento de una nueva razón poética sería la culminación, según Rimbaud, del "desarreglo de todos los sentidos", cabría esperar que el surgimiento de una nueva sensibilidad dependerá del desmantelamiento de las jerarquías perceptivas. Los privilegios de la vista en la civilización occidental, la forma en que ha desplazado a los demás sentidos por su supuesta mayor afinidad con el intelecto, ha conducido a cierta atrofia y desproporción en el desarrollo sensorial, en donde el tacto ocuparía la posición más baja y rudimentaria, la más despreciable en el orden cognoscitivo pero también moral, por involucrar necesariamente la carne.

La dismorfia a la que nos orilla el imperio de la vista puede apreciarse en la manera en que nos imaginamos la vida inteligente fuera de la Tierra: dos ojos gigantescos y desorbitados en un cuerpo diminuto y endeble. Lo que proyectamos al espacio exterior es un deseo y un síntoma: en lugar de los casi dos metros cuadrados de piel elástica, radiante y sensitiva, se diría que anhelamos estar recubiertos por una gran pupila escamosa, que responde a la luz pero rehúye al contacto, a fin de que podamos alimentarnos enteramente de imágenes.

ANTES QUE POR SU PARTICIPACIÓN en dar y recibir placer, el tacto suele ligarse al trabajo y las actividades manuales. A través del equívoco de promover las manos como sus órganos preponderantes, el tacto sería importante para la pericia y la motricidad fina; en los dominios del arte, donde se ha exaltado hasta el hartazgo la maestría y el virtuosismo de nuestras extremidades, rara vez se pondera su papel del lado del espectador —que por algo no se denomina el palpador—, como si no fueran igual de decisivas para despertar el fenómeno háptico. Aristóteles, que traza un símil entre el alma y la mano a partir de que ambas serían “instrumento de instrumentos” (organon pro organon), hace en realidad un elogio de su destreza y habilidad, y si bien, en Historia de los animales, postula que el tacto humano es el más preciso en ese reino, en la Ética a Nicómaco previene de los peligros del placer táctil, al que sitúa como el más pernicioso de todos.

En “Menos Julia”, cuento de culto para los conspiradores del placer, Felisberto Hernández describe un túnel en donde el tacto puede desembarazarse de su adormecimiento y sus inercias. A lo largo de un pasaje de oscuridad y tanteo, un museo cambiante de formas, densidades y texturas, dispuesto como una “sinfonía” para la experimentación del tacto, las manos dan rienda suelta a su apetito sensible y se convierten en una variedad de tentáculos, de criaturas ávidas y autónomas. Como si las tinieblas del túnel no bastaran, o como si hubiera que darle dos veces la espalda a todo lo que remite a la vista, las personas que se colocan como estatuas vivientes para la auscultación y el reconocimiento epidérmico deben tener además la cabeza cubierta por un paño oscuro, pues sólo mediante la doble negación de los ojos es que las manos pueden desaprender sus inhibiciones, sacudirse sus servidumbres y desarrollar inclinaciones propias.

Construido como un remedo de las cavernas sacras vinculadas al ingreso del Inframundo, pero con ese aire desvencijado de las barracas de feria en que la falta de luz crea la atmósfera propicia para internarse en busca de prodigios, el túnel es también un gimnasio de hábitos asociativos —y no sólo perceptuales— en que las manos desaprenden sus movimientos diurnos y se encaminan hacia una vida independiente. El inventor del túnel, que lo frecuenta dos o tres veces cada fin de semana, ha desarrollado unas manos inquietas y expresivas que se confunden con pájaros; manos que revolotean, que rozan y picotean aquí y allá, y que cuando se quedan suspendidas en un gesto en el aire se diría que están a punto de cantar.

Pero ese pasadizo de la inmediatez y la caricia, que también podría ser bautizado como el Túnel de las Palpaciones Sucesivas, es descrito por su inventor como un “mal” y una “enfermedad”, prueba de que el cultivo del tacto puede ser visto con malos ojos y de que, aun en el contexto de ejercicios domésticos o íntimos, abjurar de la vista y liberarse del yugo del trabajo comporta cierto grado de subversión y retorcimiento, que obliga a mantenerlo en las sombras.

Si la historia humana hubiera seguido un camino más táctil, quizá nos figuraríamos a los extraterrestres con forma de manos, como una variedad de octópodos que caminan sobre cinco extremidades y, más que del ojo de dios, hablaríamos quizá de su piel. El visitante del túnel, una vez que ha experimentado las delicias de sus manos finalmente libres, quiere dar rienda suelta al tanteo y regodearse en la exploración de superficies, pero en cierto momento se contiene, como si ellas tuvieran ya voluntad propia y él fuera un padre “que no quiere consentirle a sus hijas todos los caprichos”.

Antes que por su participación en dar y recibir placer,

el tacto suele ligarse al trabajo y las actividades manuales...

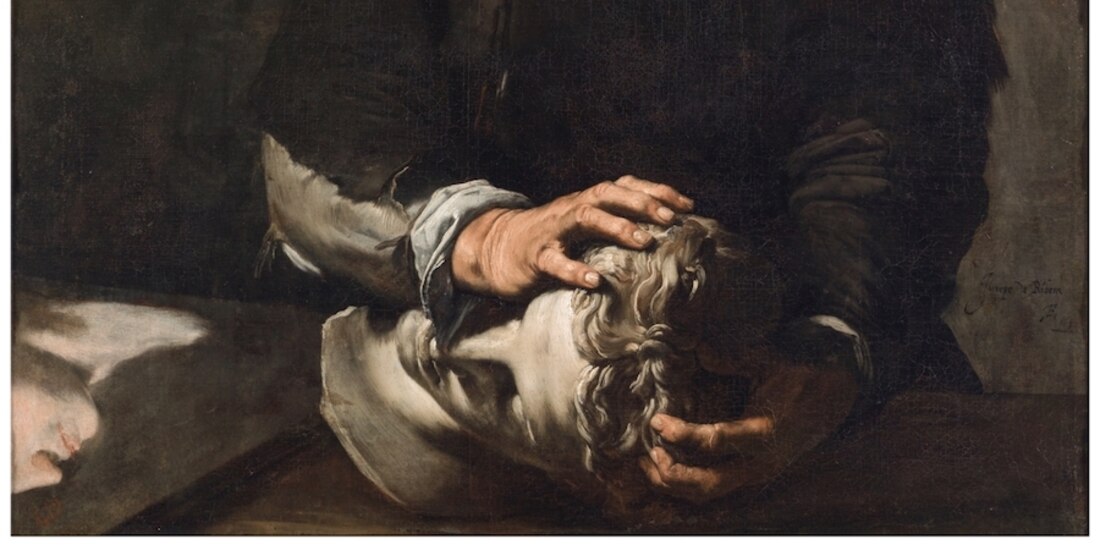

A DIFERENCIA DE LA VISTA, que puede abarcar una escena de un solo golpe, el tacto se concentra en los detalles y lo próximo. Como en el célebre cuadro de José de Ribera, El tacto, en el que un ciego aprecia un busto a través de la caricia, las manos recorren todos los elementos del objeto de manera paulatina, con lo cual atestiguan su corporalidad tridimensional, vedada a los ojos, y alcanzan un reconocimiento de otro orden, más íntimo y al ras. El recorrido del tacto tiene una estructura narrativa —no necesariamente lineal—, y quizás el mayor mérito de un autor como Felisberto Hernández sea la concepción carnal y palpable del tejido de su escritura. Pianista trashumante, Felisberto sabía muy bien que para desatar la evocación y darle fluidez al torrente de recuerdos nada mejor que la suave presión de las yemas de los dedos.

En contraste con la riqueza de las sensaciones táctiles, el cuento insiste en lo desleídas que lucen las cosas fuera del túnel. En su interior, los visitantes empiezan a sentir que su cuerpo vive de otra manera y que son rozados por ideas que los transportan hacia otra parte. Pero, al salir, de vuelta en el mundo de imágenes, deben acostumbrarse al escándalo de la luz, que daña el recuerdo y empaña la experiencia háptica. “Todas las cosas quedan tan desilusionadas como algunos decorados de teatro al otro día de mañana”, anota el inventor del túnel no sin melancolía, valiéndose de una analogía vívida, proveniente de la imaginería visual, justamente para señalar la pobreza de ese mundo.

Réplicas o variantes del túnel de Felisberto han aparecido aquí y allá en todo el mundo. Recientemente el escritor argentino Pablo Maurette visitó un par de ellas y volvió con dos estupendos libros: El sentido olvidado y La carne viva, que pueden leerse como manifiestos para el rescate y la liberación del tacto.