Ahora es tiempo abierto; tengo trabajo, casa y mujer. Una casa en que habito sin debérselo a nadie, una colocación medianamente segura, y una mujer que vale inmensidades que no pueden medirse con los números.

Claro que es necesario no olvidar que estamos en un mundo en el que nada es completo ni parejo. Hay puntos por donde al cielo algunas veces le da por tener nubes. Del norte, del oriente, del poniente, empiezan a ascender las grises manchas, se empaña ahí o allá el horizonte, el cielo se oscurece, y tal vez llueva.

Esperamos un hijo y vivimos sin lujos; pero para nuestras necesidades no nos falta, no debemos renta sino un mes, y es, con mucho, mayor el número de días en que sí hacemos las tres comidas que se usa hacer en cada día, que el de los que nos pasamos alguna sin comer.

El viento sopla entre amenazador y alegre, sopla como queriendo retozar, como queriendo prevenirnos. A veces llega hasta a arrancar algunas hojas. Dos o tres nubecillas navegan por el cielo. Dos o tres nubecillas; pero hacen más de adorno que de malsanos síntomas.

Tengo esperanza que este día de hoy, y acaso el de mañana, los pasaremos bien.

A pesar de este viento, a pesar de estas nubes, los cerros se ven claros, los campos se ven verdes y el cielo, azul y limpio.

Sí, ahora más bien es tiempo abierto; pero ay, qué días nublados, qué crueles cerrazones he pasado en mi vida.

Por aquellos tiempos yo vivía con el príncipe. Fui a dar con él, a acogerme a su amparo, porque… enseguida verán, voy a explicarme en forma.

Miren si ha estado seco, si ha llegado a secarse en serio el río de mi ventura, que no tenía ni para pagar la renta.

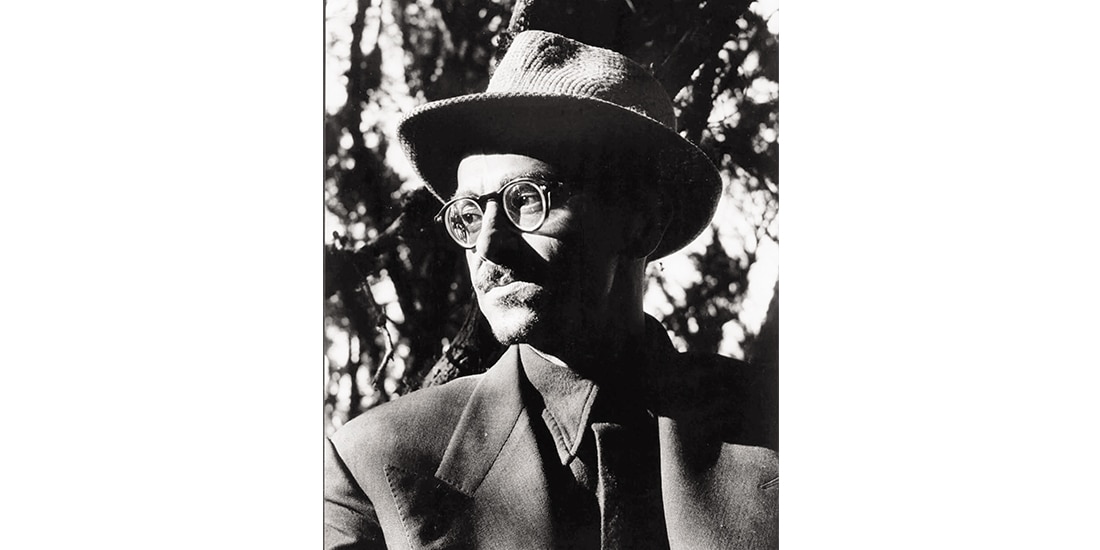

Marcos, el compañero estudiante que me daba hospitalidad, llegó a cansarse de mí. Yo no le dije cosa, sólo me puse triste y me salí a la calle. Ni casa ni dinero. Uno o dos o tres libros; entre camisas, corbatas, pantalones y ropa de repuesto en general, unos doscientos gramos, ciertos anteojos viejos y el mango de un paraguas de alto valor estimativo; pero ninguno real; eran la breve suma a que ascendía mi patrimonio. Todo mi caudal cabía en una bolsa que, a su vez, sin mucho estorbo, me cabía bajo el brazo.

Yo hubiera querido hacer algo, trabajar, ganar para mis cosas por mí mismo, en lugar de dedicarme a pedir favores. De sobra, y muy a costa mía, había llegado a aprender que es imposible a un pobre lograr que lo socorran sin que, enseguida, el que lo ha socorrido, ya en el fondo secreto de su alma, ya con señales ostensibles, le retire su aprecio.

“ DE SOBRA, Y MUY A COSTA MÍA, HABÍA LLEGADO A APRENDER QUE ES IMPOSIBLE A UN POBRE LOGRAR QUE LO SOCORRAN SIN QUE, ENSEGUIDA, EL QUE LO HA SOCORRIDO, YA EN EL FONDO SECRETO DE SU ALMA, YA CON SEÑALES OSTENSIBLES, LE RETIRE SU APRECIO.

Ojalá pudiera, me decía, encontrar la manera de agenciarme un billetito. Iría a cenar, alquilaría un cuarto en un hotel para pasar la noche y, quizá, si me sobraba algo, iría también al cine.

Daban una película que, por el título y el nombre de la estrella principal, me tenía sugestionado. Me acordé de ella, apareció en mi mente una representación intensa de que la estaba viendo, y me vino tal deseo de ir al cine que más en ello aún que en cenar, pensaba. Me resolví de firme. Si llegaba a encontrar un billetito, aun antes de cenar, iría a ver la película.

Apareció un reloj. Eran las siete. La cinta que deseaba ver pasaba a las siete treinta. No sé qué cosa me dolió. Había que darse prisa, mucha prisa para encontrar un billetito. Sólo quedaban veinte minutos, los diez restantes eran contadamente los precisos para trasladarme al cine. Había, pues, que trabajar muy duro.

Yo nunca he sido flojo; pero aquel anochecer me apliqué con tal intensidad a mi trabajo que pronto, antes de diez minutos, estaba ya rendido, y todo mi cuerpo bañado en sudor.

Me senté a descansar en una esquina. Se encendieron las luces de la calle, y yo creo que por una mera coincidencia, no porque interviniera la luz física en el mundo de las tinieblas en que se hallaba perdido mi espíritu. Tuve un momento de lucidez, me hice sensato y dije: “No, cuando encuentre el billete, no iré al cine, sino que nada más merendaré y me iré enseguida al hotel. Mañana Dios dirá. Dios aprieta; pero no ahoga”. Y lleno de buen sentido, de ortodoxia, en mi completo juicio, me levanté y seguí buscando.

De toda aquella cuadra, no hubo losa que no revisara. Me paré al principio de una fila de losas, me eché a andar, y sin sacar de la fila ni mis pies ni mis ojos, llegué hasta la otra esquina. Luego me volví de la misma manera por la fila siguiente.

Ahora no recuerdo cómo ni cuándo olvidé mi intención. Y aún estoy por decir que ni entonces lo supe. Imagino que insensiblemente, con tránsito crepuscular y paulatino, fue apagándose en mí la luz de la atención y naciendo la noche de la desatención, el olvido, la retirada de mi atención de mi propósito. Lo cierto es que cuando reamanecí a la luz de mi propia conciencia, me hallé frente a un aparador, quebrándome los cascos en desentrañar qué truco o qué combinación, tendría un tintero que estaba al aire, como nube, inclinado con la boca hacia abajo y el asiento hacia arriba, no verticalmente, sino en posición intermedia entre la vertical y la horizontal, vaciando tinta sobre un platón de vidrio. Los misterios o incógnitas por despejar eran dos: ¿cómo estaba en el viento sin que asiento o tenedor alguno lo tuviera o sostuviera? Y, ¿cómo soltaba chorro continuado sin vaciarse ni bajar siquiera de nivel?

No me quité de ahí, ni creo que me quitara un gran espacio, si el cerrador no llegara a bajar la cortina.

Volví a tener deseos, ya de cenar, ya de ir al cine, alternativamente; pero ahora ya me daba cuenta de lo muy notables y poco ortodoxas que habían sido mi ocurrencia y mi actitud de haberme echado en busca de un billete. De ello me iba compadeciendo cuando, ante la vista de una moneda que sobre el asfalto aparecía, dudé de mi estado de vigilia y de la normalidad de mi juicio, y me creí dormido, si ya no fue que loco. […]

Esto no es verdad, no puede ser verdad, le replicaba yo a la realidad, esto es sólo un sueño, o una alucinación, o una chifladura. Y no quería alargar el brazo a juntar la moneda, porque tenía miedo de llegar a sufrir el desengaño, ese terrible que se sufre siempre en los sueños, en que sueña uno que se encuentra un tesoro y luego que lo tiene ya en las manos, desaparece; pero al fin la junté, y me enderecé a mirarla, y todavía no acababa bien de desdoblar las piernas cuando, ya no con duda, mas con pánico, henchido de misericordia y lástima hacia mi propio juicio, vi otra moneda igual, a cuatro pasos del punto de donde había juntado la que tenía ya en las manos. Y luego, a otros cuatro o cinco pasos, otra, y

otra, y otra, y otra. Un verdadero chorro de monedas fui juntando. ¡Ah, qué cosa, nunca me había pasado nada semejante! A juntar se ha dicho. Eso es, ahora sí, a juntar ahora que hay. Mi asombro, mi alegría, mi vértigo, me iban a hacer gritar: aquí hay dinero. A ver quién quiere fierros; pero me lo impidió el sentir que una a modo de cabeza me daba un cabezazo, y me obligó al reflejo de volverme hacia enfrente, a enfrentarse a descifrar o averiguar el cuerpo del delito, o material del acto de que me habían hecho víctima; y vi que era, efectivamente, una cabeza perteneciente a un cuerpo que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo. [...]