Hace bastantes años, un desconocido me preguntó sin más “¿por qué el cine?” al entrar en mi casa de Coyoacán. El tipo emitía un perfume pestilente, de esos que se ponen ciertos hombres y que los hacen oler peor que una hetaira miserable y desbocada. Aguanté al hediondo porque venía a tomar datos míos para un programa de televisión. Al oír lo de “¿por qué el cine?”, dicho con insoportable tono pedante, no sé qué contesté: que era porque Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía (si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba), porque estaba una cumparsa ensayando en un solar cuando a la media noche un rumbero apareció (caballero, si eso le zumba, en cuanto uyó la conga el muerto se fue de rumba) o porque las vacas del pueblo ya se han escapau, riau, riau, y dice el alcalde que no salga nadie, que no anden con hostias, que es muy mal ganau, riau, riau. No sé, creo que le contesté algo así.

El idiota tergiversó después mis datos para el programa. Lo dirigía Félix Cortés Camarillo, una persona decente, y era transmitido en vivo. Se oyó decir, sin posibilidad de corte, que yo apoyaba el cine privado y no el estatal. Era al contrario: el cine privado mexicano fue por años y años una casi total mugre. Le dije a Félix: “Oiga, lo siento mucho pero yo no dije eso”. “Claro”, dijo Félix, y al primer corte gritó furioso: “¿Dónde está ese pendejo?”. Me figuro que el tipo ya se había refugiado en su cloaca favorita.

Como gente más respetable, incluido yo mismo, también me ha preguntado “¿por qué el cine?”, trataré en vano de dar una respuesta convincente. Tuve desde chamaco algo tan horrible y antinatural como la compulsión de criticar cine. Que es algo antinatural, lo prueba la profusión de críticos freaks, pero no voy a abundar ahora en el tema porque me da congoja.

La era del sueño en el fin del mundo

Desde que era pequeño anotaba mis impresiones y, sobre todo, los datos de las películas como quien pretende la posesión simbólica: la suerte de sed de absoluto no sé si buena o mala que ha regido mi vida. Por algo habemos tantos críticos con torpezas físicas como la de no saber manejar autos. Claro, es que eso es cosa de vivir en la vida, no de vivir en el cine, y ya les he propuesto a varios psicoanalistas que estudien el fenómeno (naturalmente, ellos sólo comentan: “¿por qué dices eso?”; es su pinche costumbrita).

Escribí un libro llamado El cine es mejor que la vida (ojo aquí va fecha en la revisión) sin aclarar que esa frase no era mía. Me la robé de modo inconsciente y no literal. Cuando estaba de jurado en el festival de Cannes, en 1995, oí de pronto que nuestra presidenta, Jeanne Moreau, comentaba con otro jurado, también francés y famoso, Jean-Claude Brialy —yo me sentía entre portadas de los Cahiers du Cinéma de comienzos de los sesenta— que comme disait François, le cinéma est meilleur que la vie. Quedé horrorizado. ¿François? ¿Mitterrand, Périer, Reichenbach, Villon? No, claro: Truffaut. Haz memoria, Émile: ¿dónde lo dijo? En su cinta La nuit americaine, con él mismo en el papel de un director de cine. ¡Oh cerebelo traidor, o lo que sea!: almacenaste esa frase sin recordar de quién era, pero he comprobado al ver de nuevo la película que Truffaut no dice “el cine es mejor que la vida”, sino algo parecido.

Para justificar esa frase, suelo dar una razón que suena a ingeniosa, pero que ya me aburre de puro falsa: el cine es mejor que la vida porque Gary Cooper, ídolo de mi infancia, triunfaba en las películas mientras Francisco Franco, mi odio mayor, ganaba la guerra civil española y me condenaba al exilio. La frase es falsa porque un mero actor no podía jugar en el cine el papel que un cabrón militar jugó en la realidad, pero sirve para recordar a quien la oye que no sólo me interesa el celuloide.

LA MANÍA DEL DATO

Ya he dicho antes con énfasis excesivo que a mí sí me interesan los datos: tengo madera de estéril erudito, especie muy criticada por quienes creen que debe hacerse el bien mirando a quién. De joven, me atrajeron erudiciones como la filatélica o la de los coleccionistas de cajetillas de cigarrillos, y aún me reprocho no haberlas cultivado. Pero eso eran devaneos, infidelidades, cosas de pendón, como dicen en España: desde el principio, opté por el cine, y eso ha acabado dándome estatuillas, diplomas y emeritazgos, para mi sorpresa. Contra lo que hubiera supuesto, mi manía de coleccionar datos del cine y de comentarlos ha acabado produciendo obra estimada y elogiada. Me sorprende, pero quizá tengan razón quienes encomian mi aportación a la cultura, porque sospecho que la cultura no suele hacerse con la mirada fija en horizontes de grandeza, en afanes de superación y triunfo o en otras pendejadas por el estilo. No, no soy de esos que han tenido mucha “visión”; de serlo, tendría yate, por lo menos.

El cine mexicano que comenta mi Historia documental ha pesado mucho en la vida del país y aún se exhibe profusamente por televisión. Ante esas evidencias, no me disgustaría el buen éxito comercial de mi obra, pero ignoro cuántos compradores ha tenido y tendrá la Historia, que no es barata; sí sé que no son pocos sus lectores de calidad; entre ellos, abundan quienes me han ayudado a puntualizar mi trabajo con copias de películas, datos, precisiones y enmiendas. Sin exigir crédito, por puro amor a la verdad, han compartido mi afán de hacer lo más completa y exacta que se pueda la documentación ofrecida por la Historia. No debo ser solemne, pero tampoco frívolo al hablar de un trabajo capaz de suscitar tanto interés y tanta solidaridad. Tengo ante mí una reciente y muy agradecible prueba de eso: una página completa que mi amigo Nelson Carro se tomó el trabajo de escribir para señalar errores y omisiones de mi obra.

El amor a la verdad puede ser humilde: no sólo beneficia lo importante, lo trascendental, sino las nimiedades que enriquecen un cuadro, en este caso el de un cine que mucho informa y mucho deforma de la realidad mexicana en que se ha producido. Virtudes o defectos aparte, es una parte enlatada de esa realidad, y por eso me emociona ver en cualquier churro la avenida Juárez de mi juventud, por ejemplo, o a un actor secundario con cara de quinceañero que estudió conmigo en el Instituto Luis Vives. Si eso me pasa a mí, ¿qué no les pasará a millones de mexicanos, aunque los años cuarenta no sean para muchos asunto de recuerdo, sino de curiosidad? Una película instruirá a un joven de cómo se bailaba bien el mambo, y otra sorprenderá al revelar que el bolero de Alberto Chamaco Domínguez “Perfidia” y el de Gabriel Ruiz “Amor amor amor”, son muy anteriores a su reciente intérprete, Luis Miguel.

Naturalmente, el cine es un producto cultural. Sin embargo, prefiero no hablar de la relación del cine nacional con la identidad cultural mexicana.

Aun aceptando que ese cine fue muy influido por el teatro español y mucho, muchísimo más por Hollywood, admito que cabe discutir eso de la identidad, porque hay identidades impuras, supongo. Lo malo es que no me interesa el tema.

Antes de preocuparse por la identidad cultural, tema de moda (todas las modas pasan, y esa también pasará: ya lo verán), conviene pensar en cómo anda uno mismo de cultura, o sea, cuánto le funciona a uno la curiosidad por saber cosas, y no sólo las del barrio propio. Bien dijo José de la Colina que un acto cultural no es tanto el que celebra los cien años de la Colmena Lírica de Acapulco, pródiga en poetas cacarizos, como el tan infrecuente movimiento de abrir un diccionario. Yo añadiría: así se salva uno de creer en rumores infundados sobre cuál es la capital de Estonia (es Tallin: acabo de verlo en el diccionario).

ANTES DE PREOCUPARSE POR LA IDENTIDAD CULTURAL, TEMA DE MODA, CONVIENE PENSAR EN CÓMO ANDA UNO MISMO DE CULTURA, O SEA, CUÁNTO LE FUNCIONA A UNO LA CURIOSIDAD POR SABER COSAS, Y NO SÓLO LAS DEL BARRIO PROPIO

Claro, las cosas se saben de muchas maneras, no sólo por medio del cine y la letra impresa, pero aún quienes viajan a la ignota y peligrosa zona de los aborígenes pupugayos porque quieren ¡vivir, vivir, vivir de verdad! deben consultar una enciclopedia, un diccionario o, por lo menos, un vademécum. Así sabrán que en la región de los pupugayos abunda el vistoso y venenoso hongo puluqui, que sólo debe consumirse en casos de aburrimiento mortal, y la catalanga, serpiente que lanza escupitajos letales desde treinta metros de distancia y da abrazos de cariño fatal; en cambio, se puede comer sin problemas una cosa marrón parecida a la mierda y envuelta en hojas de plátano que los pupugayos hacen consumir por la fuerza a sus visitantes para que copulen con la hermana del cacique, una señora con las tetas desnudas y caídas hasta las rodillas; es que eso ordena su identidad cultural.

Yo no sirvo para cosas así, aunque las admire en el Discovery Channel: soy flor de asfalto. Sin embargo, me da cosquillas de orgullo haber hecho una especie de enciclopedia (la Historia documental del cine mexicano) que documenta, valga la redundancia, en qué tiempos y en qué lugares (películas) puede sorprenderse a Nancy Torres, Arturo Soto Rangel, César del Campo, María Félix, Víctor Urruchúa, José Torvay, Elena D’Orgaz, el plusmarquista Humberto Rodríguez (nadie salió en tantas cintas nacionales como ese calvito secundarísimo) y muchos otros, y se documenta quiénes guiaron y tuvieron que ver con el trabajo de todos, y se da a los directores el lugar principal que deben merecer, y se explica al principio de cada capítulo lo ocurrido en el año que documenta.

A veces me pongo lánguido y güevón, toqueteo por costumbre ya inmotivada estas ruinas que no ves, y me pregunto: carajo, ¿de dónde saqué energía y ganas para hacer esa suerte de gran mapa puntilloso que cada vez tiene menos que ver conmigo?

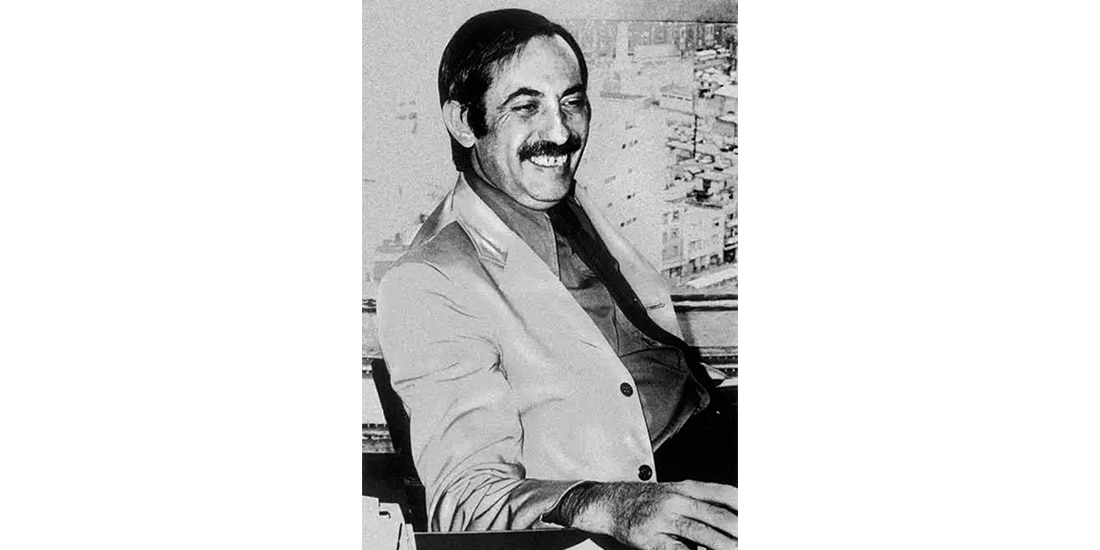

LA FAMA Y LUIS BUÑUEL

No sé por qué (“si soy así, qué voy a hacer”, cantaba Hugo del Carril) he debido cargar toda mi vida con un ego muy pesado. Creo que las tribulaciones causadas a ese pinche egote por la fama ajena hubieran sido mucho mayores de no beneficiarme la vida con la amistad de Luis Buñuel durante más de veinte años. Buñuel era muy natural en su trato; ni sus bromas, aun las pesadas, ni sus enfados, aun los excesivos, afectaban la admirable coherencia de quien sólo pretendía ser quien era, famoso o no. En otras palabras, Buñuel fue quizá el único caso en que vi conciliadas la naturalidad con la fama de a de veras, la fama que pone a quien la tiene en la primera fila de la atención mundial.

La amistad resultó dispareja, y no sólo porque Buñuel me llevaba treinta y un años: frente a él, o más bien, frente a su fama, yo empecé por sentirme tan natural como una jirafa con patines. Pero creo que le interesé pese a las tonterías que dije en la entrevista formal que dio comienzo a nuestra relación (“¿qué le parecía William S. Hart?”, fui capaz de preguntarle, por ejemplo), o quizá por ellas, porque a Luis le interesaban más los despropósitos y las salidas del huacal que la compostura. Sin embargo, yo me esforcé por guardar esa compostura en mi trato con él, y eso acabó por desconcertarlo. En una reunión en casa de Luis Alcoriza, realizador de algunas películas interesantes y de muchas paellas sublimes, Buñuel me llamó para decirle a su tocayo que le gustaría saber quién era yo en realidad. Alcoriza dijo lo mismo, pero no le creí: con él, izquierdista sin matices, no era posible criticar a la Unión Soviética, por ejemplo; con Buñuel sí: el realizador de Los olvidados no se explicaba, o se explicaba demasiado, porque sus películas no eran exhibidas en la “gran patria del socialismo”. Cuando Buñuel se quejó de que no sabía quién era yo, estuve a punto de replicar: ¿por qué me dice usted eso? Si me he portado bien...

Buñuel pareció enterarse de que yo era menos cuadrado de lo que parecía por algo ocurrido no delante de él, sino de su hermana Margarita. Viajé en 1970 a España y pasé la mayor parte del tiempo en Barcelona. Una noche, mi amigo valenciano Ricardo Muñoz Suay hizo que lo acompañara a la casa de Margarita y su esposo arquitecto. Y ahí estaba yo, muy compuesto, con mi vaso de algún Rioja en la mano, cuando alguien habló de un tío (no en el sentido español vulgar: un tío de familia) que no podía dormir sin mantener la mano dentro del cajoncito del mueble que tenía al lado de la cama. A saber por qué, eso me produjo una hilaridad que contagió a Margarita. Los demás tuvieron que interrumpir su conversación ante esa risa a dúo que parecía incontenible. Cómplices y felices, Margarita y yo, que nos acabábamos de conocer, tuvimos que hacer un esfuerzo para que la vida recobrara su curso: lástima. Hoy me pregunto si eso de la mano de un tío durmiente metida en una gavetita no es asunto surrealista; en su momento, ni se me ocurrió.

Poco después, Margarita viajó a México y su hermano Luis me invitó a comer con ella y otros en casa de él. De esa comida memorable, guardo una foto con Buñuel, la risueña Margarita, yo y un montón de botellas en la mesa, incluida una que está abriendo Luis. Esa foto es la más preciada de unas cuantas en las que salgo con Buñuel, porque el hombre escribió en su reverso:

Querido Emilio. Margarita me envía esta foto para usted. ¿Estará enamorada?

¿O será para mostrar el diluvio de champagne que inunda la mesa del anfitrión?

Un abrazo. Luis.

P. S. Le prevengo que mi hermana tiene 63 años... por si acaso.

Es seguro que Margarita había contado a su hermano nuestra risa irracional de Barcelona y que Buñuel había deducido de ella que yo podía tener explosiones liberadoras: al fin, ya sabía algo más de mí.

Sólo una vez sentí que la fama de Buñuel me lo alejaba. Fue en una reunión celebrada en Madrid, poco después de la llegada a España de la democracia (por 1977, calculo). Apenas pude hablar con él en una breve ocasión. En homenaje a Buñuel, se hizo llegar de su natal Calanda a una multitud de maños (o baturros: forma no insultante de llamar a los aragoneses) que tocaron sus tambores al modo en que lo hacen durante las semanas santas hasta quedar con las manos desolladas. Al final de Nazarín (1959), la cinta de Buñuel, esos tamborazos suenan muy bien por corto rato; en la realidad, son una lata, y tanto lo sabía Luis que me dijo: “Tengo la suerte en este caso de ser casi sordo, pero usted habrá de aguantar los tamborazos y poner cara de interesarse en el asunto”. No sé si notó mi aversión a ciertas costumbres populares que, dicho en buen español, me tocan los cojones.

Otra de ellas, y más célebre, es la de los encierros de Pamplona: lo siento, oh Hemingway de memoria más bien indiferente para mí, pero me parece muy burro y muy bárbaro correr delante de unos pobres toros que pueden abollarse una asta si no logran eludir a algún nieto de carlista o requeté con credenciales y tarjetas del equipo de futbol Osasuna, de la Unión de Devotos de San Fermín, del Grupo de Navarros Cabreados y de American Express en una nalga con cartera.

EL ADIÓS A LA CRÍTICA

Algo me escandaliza de la crítica: suele consistir en hacer obrita solitaria, tranquila y fulminante a costa de obrotas realizadas normalmente con mucha gente y no pocas angustias, dudas y fatigas. Yo no sufría mayormente al ensañarme con los churros de encargo, tan pródigos en humor involuntario, pero sí me sentía mal al meterme duro con obras de autor, o sea, de directores interesados en lo que contaban. No se me da la malevolencia, y prefiero pasar por blando que por cabrón. A veces, sentía que decirle a un director sus fallas, o las que yo creía tales, era como asomarse a una cama y espetarles a sus ocupantes: qué mal cogen, me cae.

NO SE ME DA LA MALEVOLENCIA, PREFIERO PASAR POR BLANDO QUE POR CABRÓN. SENTÍA QUE DECIRLE A UN DIRECTOR SUS FALLAS, O LAS QUE YO CREÍA, ERA COMO ASOMARSE A UNA CAMA Y ESPETARLES A SUS OCUPANTES: QUÉ MAL COGEN, ME CAE.

Sí, sí, ya sé que se puede hacer crítica a la vez dura y razonada, pero no he visto que sirva de mucho, la verdad: los buenos cineastas lo son sin crítica o con ella. Sin embargo, pueden ser agraviados por quienes los minimizan. No olvido que David Lean dejó de filmar durante mucho tiempo por lo mal que trataron unos críticos su espléndida película La hija de Ryan. Esos críticos no sólo jodieron a Lean: también perjudicaron a quienes pudimos ver más películas suyas si no le hubieran quitado las ganas de hacer cine.

Hay sin embargo desaciertos interesantes, aunque no creo que lo fueran los de quienes se abatieron sobre Lean. Va la anécdota: cuando se me concedieron en casa de Javier Wimer cinco minutos de charla con Jorge Luis Borges, lo mismo que a otros, hube de confesar al gran escritor que yo era crítico de cine. “Yo también lo fui —me contestó el ya casi ciego

Borges—, pero muy malo; predije que El ciudadano Kane no tardaría en pasar de moda y ya ve: me dicen que sigue siendo muy elogiada.”