No podía encontrarme más hundido. Arrastraba un duelo inmisericorde. Y si era verdad lo que presumían los climatólogos del corazón, podría tardarme hasta siete años en superarlo. Rompí con una persona a la que quería mucho. Mi ánimo estaba anegado por nubarrones como el de Milhouse cuando lo dejó Samantha Taboada. La única cura a mi pesadumbre era el paso del tiempo. Nuestro peor enemigo. Cuando deseamos que trascurra a toda velocidad se vuelve lento hasta la tortura.

En medio de aquel bajón me enteré de que Manic Street Preachers tocaría en Anaheim y en Los Ángeles. Tampoco tenía la solvencia para consentirme el deseo. Andaba tan sumido en el desagüe emocional que había dejado de

interesarme por cualquier cosa que no fuera relamerme las heridas. Siempre es lo mismo, nena. Las mejores oportunidades se presentan en los peores momentos. La combinación perfecta se había conjugado para que me perdiera a los Manic. No hacía mucho sufrí una desilusión del tamaño de la Sphere de Las Vegas. Habían anunciado a mis galeses favoritos en el Corona Capital. Y días, o semanas después, ya no recuerdo, cancelaron.

La oportunidad de disfrutarlos en vivo, que venía acariciando desde el año noventa y dos que escuché Generation Terrorist, se presentaba por fin en mi continente. Si la dejaba pasar, quizá nunca vería a la que durante muchos años fue mi banda favorita. Si no contaba con lo necesario para viajar a California, menos conseguiría trasladarme hasta UK o a Cardiff. Años atrás había renunciado al sueño guajiro y guantanamero de que se presentarán alguna vez en nuestro país. Por qué, me pregunté, no vinieron antes, cuando gozaba de estabilidad financiera y romántica. Maldita descomposición del karma.

Después de darle más vueltas que un tiovivo en domingo, tomé la patética decisión de tirar a león a los Manic. Me dolía tan intensamente como el duelo que atravesaba. Qué digo años, décadas de espera se iban a la basura. Quise consolarme, autoengañarme. Darme atole con el dedo de que quizá dentro de cinco años los Manic regresarían al gabacho y ajustaríamos cuentas. ¿Y si en un lustro estaba muerto? ¿Si se retiraban? ¿Si la siguiente pandemia aniquilaba a la humanidad? La cuestión debía zanjarse ahora. Pero la resolución escapaba a mi control.

Antes de chillar de impotencia, le marqué a mi consigliere sentimental, mi doctora Gordazón, mi gurú del bienestar: Don Cheto. Sabía que era madrugador, así que lo llamé a las cuatro de la mañana. La hora en que salía a alimentar las vacas de su rancho en la Sauceda, Michoacán. Le mendigué una cucharada de consuelo y en su lugar me fixeó una inyección de segurideath. No, mijona, me ajustició, no se me achicopale. ¿A poco mi mejor caballo se me va a echar? Se qué andas dolorido. Pero eso es nomás de un costado. Con el otro impúlsate. No te dejes derrotar por la desgana.

Era lo que necesitaba. Caldo de pollo para el alma de la bestia atiriciada posmoderna.

AMAS A ESA BANDA, ¿NO? me atosigó. Hasta me la tatué, le respondí. Ai ta, tienes que ir, replicó. Tienes que saldar esa deuda. De unos años para acá sus discos no me han volado la cabeza, le confesé. Ah, ¿pero los primeros? Siempre jodías a medio mundo con que los Manic eran la mejor banda de la historia. Tus muertos punk. Hasta amenazaste con escribir un cuento sobre Richey James Edwards. Pinche viejón, tenía razón. Mi yo adolescente jamás me hubiera perdonado dejar pasar esta bola. Así que antes de que me cantaran el strike, cambié de opinión, no sólo los Manic irían a Disney, también lo haría mi duelo. Le agradecí a Don Cheto por la sabiduría agropecuaria y colgué.

No existe marasmo que dure cien años ni bestia que los aguante.

Lo primero: necesitaba conseguir dinero. Mueve el culo, bestezuela, me apremié. Cobra esas facturas. Lo que vino después fueron días y días de llamadas que nadie me contestó, de correos electrónicos y whatsapps que nadie peló. Darme por vencido era tentador. Pero el efecto apapachador de las palabras de Don Cheto todavía no se diluía. Seguí lanzando anzuelos hasta que cayó una mojarrita frita. El Museo de Arte Contemporáneo de Tiripetío me pagó un texto que había escrito sobre unas fotos de travestis vestidos de militares, obra de una artista de mi terrorista generación.

Lo segundo: los vuelos. Viajar de Torreón a LAX se aspiraría todo mi presupuesto. Y era innecesario. Nada me produce más satisfacción que ahorrarme una conexión. Así que compré un pasaje directo a Tijuana. Encargué a mi perro en una guardería canina, le pedí a mi vecino que regara mis plantas, apagué el piloto del boiler, no quería que en mi ausencia mi colección de viniles sucumbiera bajo las llamas, como ocurrió a Kareem Abdul-Jabbar, y tomé un taxi al aeropuerto. La vida es bien vaciladora, acumulas semanas refundido en un charco de ambivalencia y en un pestañeo vas camino a encontrarte con la banda más emblemática de Cardiff.

A PESAR DE QUE EL AURA COMBATIVA DE LA BANDA YA NO ES TAN VIRULENTA COMO EN TIEMPOS DE RICHEY JAMES, TODAVÍA INCOMODA A LOS FACHOS QUE PROFESAN SU ADMIRACIÓN POR TRUMP

Porque como los mismos Manic declararon: todo debe seguir adelante.

Y es lo que me proponía.

Continuar, aunque la pérdida me vapuleara con la amargura de lo que no fue.

SÉ LO QUE ESTÁN PENSANDO Las cosas no funcionan así. Una noche en Tijuana no te hace superar el vuelo en automático. Su vida nocturna posee propiedades sanadoras, pero a veces uno necesita algo más que acariciar tetas en el Hong Kong toda la noche para arrancarse eso que lo espolea por dentro. Me hospedé en un hotel cutre. Mi bolsillo roto no me permitía darme lujos. Pero incluso si me hubieran sobrado los dólares habría dormido en la misma pocilga. La lectura de Innocent When You Dream: The Tom Waits Reader me había hecho agarrarles cariño a los establecimientos de poca monta. Eran los favoritos del poeta de Sebastopol. Durante las giras prefería alejarse de los hoteles lujosos y refugiarse en los baratos. Adopté su filosofía.

Al día siguiente crucé la frontera a pie y en San Ysidro tomé un transporte que por veinticinco dólares me depositó justo en el McDonald’s frente a Disney. Los otros pasajeros eran señoras de la limpieza, dependientes del 7 Eleven y morros que se disfrazaban de jedi, wookie o stormtrooper en Star Wars Land. Caminé tres cuadras hasta un Motel 6, para continuar con la tradición waitsiana de los hoteles baratos. Me registré y subí a mi habitación sin poder creer que después de tantos años vería al cuarteto, ahora trío, que habían sacudido mi conciencia juvenil con The Holy Bible.

FALTABAN POCOS MINUTOS para las nueve de la noche cuando me formé afuera de la House of Blues de Anaheim que tenía un buen lleno según las dimensiones del lugar. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo extraños que se debían sentir los Manic ante una audiencia discreta cuando en los últimos tiempos llenaban estadios en Europa. Por supuesto que en sus inicios tocaron en agujeros cutres, incluso más pequeños que esta sala de conciertos de cadena, muy alejada del espíritu punk que los forjó.

Pensé que me derrumbaría cuando la banda saliera al escenario. Que expulsaría todo el duelo acumulado. Pero no, estaba tan contento por tener a mis héroes a unos metros que me olvidé de lo que me aquejaba. Me resultó chistoso lo chaparrito que es James Dean Bradfield. Siempre me había resultado imponente en el video de “Faster” de los Top of the Pops. Con el pasamontañas marcado con su nombre de pila. Nunca lo consideré un gigante, pero era más pequeño de lo que suponía. Qué poderosa es la música. Que nos hace ver como colosos a tipos menudos como el guitarrista de los Manic.

En el público había mucho extranjero. Los gringos eran la minoría. Esto se explicaba por la actitud anárquica y antiimperialista que exhibieron los primeros Manic durante los noventa. La que hizo surgir en mí la admiración por la banda. A mi alrededor escuché acentos de Chile, España, Inglaterra. No es que los Manic fueran mal recibidos por los yanquis, pero era evidente que no jugaban de local. Con esas credenciales, imposible. Por eso meterlos en un venue de mayor capacidad era inconcebible. Esto volvió el concierto más significativo. Porque a pesar de que el aura combativa de la banda ya no es tan virulenta como en tiempos de Richey James, todavía incomoda a los fachos que profesan su admiración por Trump.

En 2015 habían hecho una reducida gira por Estados Unidos, como corresponde a una banda que simpatiza con el comunismo. Seis ciudades y a dormir, donde tocaron The Holy Bible completo. Me habría gustado atestiguar la reacción de los racistas gringos cuando interpretaron “If white america told the truth”. Una idea podía hacerme ahora ante el recibimiento tibio del que habían gozado los Manic. No así The London Suede, sus compadres de tour, quienes no resultan una banda difícil de asimilar para los gringos.

Y AUNQUE EL DUELO CONTINUABA COMO UNA BALA INCRUSTADA EN MI PECHO, AQUELLA NOCHE CONSEGUÍ DORMIR COMO HACÍA MUCHO TIEMPO NO LO LOGRABA. SIN LOS FANTASMAS DE MI VIDA PISÁNDOME LOS TALONES.

Aunque la setlist fue bastante retro, no se rifaron ninguna de The Holy Bible, me agasajaron con “Ocean spray”, “A desing for life”, “You stole the sun from my heart” y “Everything must go”. Me tocaron los Manic más poperos. Del material de los últimos discos hubo poco. Me habría pelado la piel escuchar en vivo “All is vanity”. No tengo nada que reprocharles. Escuchar “Suicide is painless” hizo que todo valiera la pena. Era el bálsamo que necesitaba para salir de mí mismo y masajear la pena con la que tanto me había engolosinado. Y aunque el duelo continuaba como una bala incrustada en mi pecho, aquella noche conseguí dormir como hacía mucho tiempo no lo lograba. Sin los fantasmas de mi vida pisándome los talones.

Al día siguiente desperté silbando “A design for life”, ya sin el talante sombrío que me hacía pensar en un plan de vida pero para darme en la madre. Frente al McDonald’s de Disney tomé el mismo transporte que me llevó hasta el downtown de Los Ángeles. Sabía que ese viaje tenía que realizarlo solo. Por eso me había sordeado las fechas de los Manic. Y aunque hubiera invitado a mis amigos, nadie me habría acompañado. No es la banda más popular en La Laguna. Soy casi que el único fan de los Manic en mi ciudad. Sólo conozco a otra persona que le gustan. Seguro hay otros, pero en estas más de tres décadas de escuchar a los Manic no me he topado con ellos.

Del centro me trasladé a Hollywood. Tenía reservación en un Súper 8. Saludos, Tom. Después de pasear por Hollywood Boulevard y tomarme una foto en la estrella con el nombre de David Bowie, me interné en los pasillos retacados de viniles de la mítica tienda de discos Amoeba Music. Todo un símbolo de la ciudad. Trasladada de su locación original en el Sunset a Hollywood desde hace unos añitos. Había destinado dinero para llevarme un vinyl de recuerdo. En ocasiones he comprado cinco o seis de un chingazo. Pero ahora me tenía que conformar con uno. No puedes visitar Amoeba y salir con las manos vacías. Son catorce lustros de salación. Pero fueron dos los que me calentaron horrores. This Machine Kills Artist, el acústico de Buzz Osbourne, llevaba siglos tras él, y A Light For Attracting Attention de The Smile.

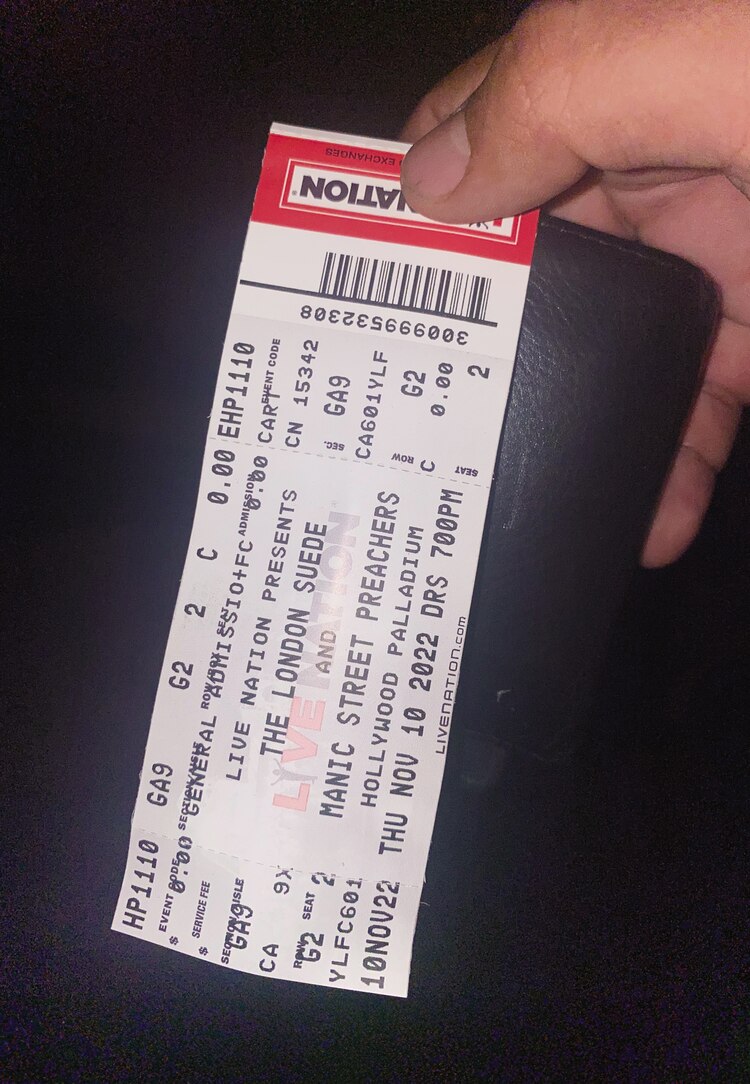

Ambos costaban casi cincuenta dólares. Me compré el de King Buzzo, era más sencillo que en el futuro me volviera a encontrar con el de The Smile, aunque se trataba de la versión en yellow vinyl, más difícil de conseguir. Me comí una hamburguesa en Stout y me bebí varias cervezas. Me quedaba el dinero justo para la entrada, unas cuantas chelas en el concierto y el traslado a San Ysidro. Me fui al hotel a dejar el disco y a las siete de la tarde me lancé al Hollywood Paladium. Mientras me formaba para comprar mi boleto no podía dejar de pensar en el disco de The Smile. Así somos los yonquis del vinyl. No descansamos hasta no tenerlo en las manos. Para ser presas inmediatas de la misma ansiedad, pero ahora por otro disco.

Pregunté en la taquilla por la lista de invitados. Me aproximé y dije mi nombre. Not on the list, me respondieron. Búscale bien, cabrón, le dije al gabacho. La Bestia Velázquez. Not on the list, repitió. Saqué mi teléfono y fingí discutir con alguien. Tres minutos después una güerita salió a darme un boleto de cortesía. Funcionó, chillé por dentro de auténtica felicidad. Santa cagada, funcionó. Muchas veces a la gente se le olvida poner los nombres de todos sus invitados. Eso lo saben los encargados de la misma lista. Ha pasado muchas veces. Y seguirá pasando. Que no figures no significa que no seas invitado, significa que a un tarado se le olvidó registrarte. Y te sacas la lotería cuando razonan que es mejor darle el pase a ese pendejo que está estorbando.

LA SETLIST DE LOS MANIC fue una réplica casi exacta de la noche anterior. Esto no quiere decir que no la disfrutara. Fui bendecido por los dioses y quedé frente a mi papacito Niki Wire. A menos de dos metros de distancia. Esto fue posible gracias a que la gente no se desborda por los Manic en gringolandia. Así se trate de una capital liberal como Los Ángeles en un estado santuario como California. Como estábamos en la tierra de Guns N’ Roses, una banda con la que se identificaban en sus inicios, se despacharon un cóver de “Sweet Child O’ Mine”.

Cuando acabó el concierto salí con la intención de caerle a Amoeba al día siguiente para comprarme el vinyl de The Smile con lo que me había ahorrado del boleto. Me sentía satisfecho con mi condición de damnificado sentimental. A pesar de mi duelo, había conseguido sacar mi culo de Torreón y recetarme a los Manic dos noches al hilo. Y una gratis. Y sin tener que cruzar el charco. Siempre creí que España sería el país en el que coincidiríamos, antes que verlos en el Chuco. Había completado la misión. Una que se antojaba imposible. Pero que se concretó a pesar de todo. Sí, señor, me dije, soy una puta del rock. Y mi manera de bajarme los calzones es plantarme en donde sea a ver a la banda que la pone dura.

Esa noche dormí como un príncipe mendigo. Lo merecía. No estaba curado del duelo que me embargaba, pero hice las paces con una parte de mí.

Al día siguiente ya no fui por el disco. Regresé a Tijuana a quemarme esos cincuenta dólares en tacos Franc.

Después me fui al aeropuerto y volví a mi terruño con mi vinil de Buzz en el asiento junto a mí. Por suerte venía vacío. Seguro pertenecía a algún cabrón que pasaba por una mala racha y no había conseguido salir de su cama por culpa de otro duelo sin resolver.